“Fuori speciale” è una serie di articoli che vengono scritti di getto nel periodo di pubblicazione dello

speciale “La grande abbuffata”. Pur non essendone parte integrante, ciò che viene qui trattato

ruota intorno all’argomento principale senza spezzarne il filo logico. Si tratta, in estrema sintesi, di

piccoli approfondimenti che non hanno trovato posto nella struttura principale. “Fuori speciale”, in

uscita tutti i venerdì, non è una lettura necessaria alla comprensione degli articoli de “La grande abbuffata” (che usciranno invece il lunedì), è viceversa una lettura che può essere ignorata o

rimandata, a vostro piacimento.

***

Fin da piccoli, a ognuno di noi viene insegnata l’importanza del cibo. Se anche voi, come me, siete della generazione di

quelli che si sono intristiti davanti al broccolo o al cavolfiore, ricorderete certamente una voce che ci spiegava che,

mentre noi potevamo permetterci il lusso di avanzare il cibo, ogni anno milioni di bambini in Africa morivano di fame.

Quel broccolo e quel cavolfiore non li avremmo mangiati ugualmente, ma il senso di colpa per l’immensa ingiustizia

causata dal nostro comportamento ci avrebbe perseguitato la notte, popolando i nostri incubi e facendoci sentire delle

merde. Pur lodevole nei suoi intenti, l’atto di rovesciare sulle spalle di un bambino la responsabilità di uno stato di cose le

cui cause neppure un adulto sarebbe in grado di dipanare facilmente non avrebbe fatto che scatenare il fenomeno opposto

alla crisi di coscienza, quello della negazione. Dapprima adolescenti sedotti dal mito del fast food (ai miei tempi il

Burghy, oggi McDonald’s o Burger King), poi adulti introdotti al rito del giropizza e dell’aperitivo (o apericena), fino

all’aberrazione (parere mio) dell’all you can eat, gli italiani sarebbero divenuti, e ancora sono, il popolo che forse più di

ogni altro ha elevato la convivialità a tavola ad arte.

Per comprendere davvero questo fenomeno, credo occorra ragionare su quella che è stata la nostra storia negli ultimi

cento anni ed è proprio il cinema, più di ogni altra cosa, lo strumento che può permetterci di riscoprire come eravamo in

generale e a tavola in particolare.

Mentre scrivo mi rendo lentamente conto che quanto avevo in mente per il “fuori speciale” di oggi, ovvero ripercorrere in

ottica “food” tutto il cinema italiano del secolo scorso, è un’impresa che richiederebbe un intero speciale. Non escludo

che tale progetto possa un giorno realizzarsi (ma più realisticamente no), per cui vi prego di considerare questo

banalissimo post come se fosse il suo trailer, sintetico come si richiede ma ampio abbastanza per dare un’idea generale di

come potrebbe essere.

Uno che riuscì a fotografare benissimo il Novecento fu indiscutibilmente Alberto Sordi: chi ha qualche anno in più

ricorderà certamente “Storia di un italiano”, il programma andato in onda su Rai 2 la domenica in prima serata e

trasmesso in più edizioni tra il 1979 e il 1986. Il programma, riporto spudoratamente da Wikipedia, raccontava attraverso

brani di film interpretati da Alberto Sordi la storia di costume italiano del Novecento, mettendo in risalto, com’è

caratteristica dei film dello stesso attore, vizi e virtù degli italiani. Tra una sequenza e un'altra filmati di repertorio

introduttivi o di collegamento, per esempio da cinegiornali o servizi giornalistici, entrambi d'epoca.

Uno speciale su questo blog potrebbe quindi seguire la falsariga di quella trasmissione, limitandosi ovviamente al tema

scelto in tutte le sue declinazioni. Si partirebbe molto probabilmente con l’analisi della Prima guerra mondiale, un’epoca

nella quale la fame è stata il nemico numero uno: la soffrirono indistintamente i soldati al fronte, i prigionieri e i civili

nelle città. Un film come “La grande guerra” di Monicelli (1959), con Alberto Sordi e Vittorio Gassman, è ancora oggi

considerato uno dei migliori film sulla guerra italiani e uno dei capolavori della storia del cinema. La scena che si

potrebbe prendere come esempio è ovviamente quella della distribuzione del rancio, che è la dimostrazione di come

storicamente l’italiano sia una persona che critica, protesta, contesta il sistema, ma poi quando si presenta l'occasione per

cambiare le cose si caga nei pantaloni e si rimangia tutto.

Proseguendo nell’ipotetico speciale, la carrellata proseguirebbe in compagnia del solito Albertone nazionale con un focus

su uno dei personaggi più classici del suo repertorio (dopo il già citato Nando Mericoni). Sto parlando di Remo Proietti,

romano verace che con la moglie Augusta (la compianta Anna Longhi nella celebre parte della “buzzicona”) viene

spedito in vacanza dai loro figli che, forti della loro cultura superiore, costringono i genitori a “elevarsi” attraverso visite

a musei e orribili concerti di musica contemporanea. Come se non bastasse, è prevista anche una dieta ferrea, ed è proprio

sul rapporto della coppia con il cibo che l’episodio è fondato. Le tensioni createsi tra genitori e figli verranno meno

davanti a un copioso piatto di spaghetti, cucinato dai figli e dai loro bizzarri amici appositamente per gli anziani genitori

al termine delle loro estenuanti vacanze.

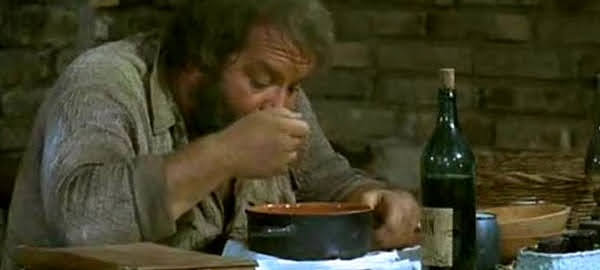

Si potrebbe andare davvero avanti per ore a elencare film dove c’è almeno una scena con Alberto Sordi a tavola. In un

episodio del film “Le coppie” (1970), diretto dallo stesso Sordi, i coniugi Giacinto ed Erminia Colonna, in vacanza in

Costa Smeralda, allontanati da un albergo di lusso si consoleranno con un piatto di fettuccine. I rigatoni sono protagonisti

anche sulla tavola di “Racconti d'estate” (Gianni Franciolini, 1958), dove si narrano le vicende di Ada e Aristarco, una

cantante lirica e il suo factotum e amante. Una quasi fotocopia della celebre scena di “Un americano a Roma” la

ritroviamo in “Fumo di Londra” (Alberto Sordi, 1966), dove il nostro eroe si cimenta con la terribile cucina locale per poi

tornare al tanto amato piatto di pasta associato a un fiasco di vino. Il tema della fame viene ripreso nel film “Tutti a casa”

di Luigi Comencini (1960), ambientato all'indomani dell'armistizio, l'8 settembre del 1943. L'arrivo dei sacchi di farina

con la quale poter finalmente sfamarsi è di certo il momento più commovente del film.

Nella divertente commedia degli equivoci “Il Marchese del Grillo” (Mario Monicelli, 1981), ambientata nella Roma

papalina, è presente la famosa scena dei rigatoni con la pajata. In “Detenuto in attesa di giudizio” (Nanni Loy, 1971)

Alberto Sordi è un carcerato che finisce coinvolto in uno sciopero della fame.

Non mancherebbe, sempre in quell’ipotetico speciale, un lungo capitolo su Totò, portando esempi forse meno celebri

della famosa scena degli spaghetti di “Miseria e Nobiltà”, ma altrettanto significativi. Quando qualche settimana fa avevo

accennato alla “dieta del marinaio”, avevo tralasciato di specificare che l’idea di quel film non era certamente originale:

Totò l’aveva portata in scena, vado a memoria, in almeno altre due occasioni.

La prima volta in quel meraviglioso siparietto posto all’interno di “Totò, Peppino e la malafemmina” (Camillo

Mastrocinque, 1956), la seconda in “Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi” (Mario Mattoli, 1960). Nel primo film Totò e

Peppino De Filippo sono i buffi zii di uno studente universitario invaghitosi di una ballerina (sì, è proprio il film della famosa

lettera). I due, cercando di risolvere la situazione a modo proprio, mettono in fila una sequenza infinita di situazioni

tragicamente comiche. In una di queste si imbattono in un gruppo di ballerine che li avvicina, credendoli degli impresari

sudamericani, e dà loro appuntamento nel ristorante migliore di Milano. Così i due vanno avanti a prenotare, e quando si

rendono conto di avere in tasca solo ventimila lire e che con quei soldi devono anche tornare a Napoli, decidono di

trovare un accordo col maître.

Nel secondo film due giovani, Carlo e Gabriella, si innamorano e decidono di sposarsi. Il padre di Gabriella, il Cavalier

Antonio Cocozza (Totò), almeno inizialmente è favorevole all’unione. Il padre di Carlo, il ragionier Giuseppe D'Amore

(Aldo Fabrizi), si mostra invece decisamente contrario, principalmente per motivi economici. L’episodio che ci interessa in

questo caso avviene presso la trattoria dove le due famiglie al gran completo intendono celebrare il fidanzamento.

Cocozza e D'Amore fanno reciproca conoscenza e da quel momento iniziano le incomprensioni su chi debba pagare le

varie spese del matrimonio. La prima di queste riguarda ovviamente il conto della trattoria stessa: D’Amore, ritenendo di

doversela prendere in carico in quanto padre dello sposo, cerca di risolvere tutto ordinando “quattro brodini”.

In quell’ipotetico speciale, arrivato a descrivere gli anni Settanta non potrebbe non trovare spazio Paolo Villaggio, che

nella sua lunghissima produzione ha più volte utilizzato il cibo per delineare la netta separazione tra borghesia e

proletariato. Indimenticabile la scena del ricevimento nella lussuosa villa della contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal

Mare vista in “Il secondo tragico Fantozzi” (Luciano Salce, 1976): per farsi perdonare un increscioso incidente con il suo

feroce alano, la nobildonna, con un'astuta mossa padronale, invita Fantozzi e Filini al tavolo d'onore. Fantozzi si distingue ovviamente per la totale

mancanza di galateo, arrivando a ingoiare in un sol boccone un tordo intero e dei pomodorini roventi. Infuriato, Fantozzi

fugge con una Maserati, ma il cane (Ivan il Terribile XXXII) lo raggiunge e lo tiene asserragliato dentro la vettura per una

settimana intera, che gli sarà conteggiata come ferie.

Il programma “frittatona di cipolle, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero”, in un’altra scena epica dello

stesso film, viene poi mandato all’aria dal potente Guidobaldo Maria Riccardelli, superiore di Fantozzi e grande

appassionato di cinema d'essai. Come dire “il povero mangia da povero e il ricco farà di tutto per rovinargli anche quel

piccolo piacere”.

Come per Alberto Sordi, anche con Paolo Villaggio si potrebbe andare avanti per ore a elencare film dove v’è almeno una

scena a tavola. Una tra tutte quella del ristorante giapponese in “Fantozzi” (Luciano Salce, 1975) con protagonisti il

nostro tragico ragioniere, la signorina Silvani dell’ufficio sinistri, agghindata da geisha, e il malcapitato pechinese

Pierugo. Nello stesso film ritroviamo Fantozzi a un veglione di Capodanno, tra tortellini con la panna, macedonie non

meglio definite e conti alla rovescia drammaticamente anticipati. Delle polpette del dottor Birkermaier in “Fantozzi

contro tutti” (Neri Parenti, 1980) abbiamo già parlato in precedenza, mentre, senza entrare nel dettaglio, le mitiche

mangiate del duo Bud Spencer e Terence Hill negli anni ‘60 e ‘70 hanno dato un nuovo significato alla definizione di

“spaghetti western”.

Lo speciale, sempre ipotetico, proseguirebbe inarrestabile attraverso i decenni fino ad arrivare alle pellicole prodotte negli

ultimi anni, dove la tavola non è ormai più protagonista in senso stretto ma fa soltanto da sfondo alle vicende di famiglie

più o meno disagiate. Un esempio potrebbe essere “Parenti serpenti” di Mario Monicelli (1992), in cui il pranzo di Natale

è l’occasione per due anziani coniugi di fare un annuncio che cade sulla tavolata come un fulmine a ciel sereno: i due,

vista l’età, non se la sentono più di continuare ad abitare da soli e lanciano ai quattro figli la proposta di ospitarli fino alla

fine dei loro giorni in cambio una parte della loro pensione e dell'abitazione in eredità.

Un altro esempio potrebbe ancora essere “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese (2016), in cui una semplice cena tra

amici si trasforma in disastro dopo che uno dei commensali decide di proporre un esperimento sociale: mettere i propri

cellulari sul tavolo e far sapere a tutti il contenuto di ogni messaggio o telefonata ricevuti nell’arco della serata.

Per farla breve, visto che questo post sta diventando molto più lungo di quanto avessi inizialmente previsto, sembra che il

cinema sia il miglior testimone dell’esistenza di quell’indissolubile, e per certi versi invidiato, filo rosso che lega gli

italiani con la tavola. Tutti, indistintamente. Sembra quasi, anzi, che gli italiani abbiano trovato a tavola la loro unità,

quella che auspicava D’Azeglio quando disse “Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani”. Purtroppo, come bene ci hanno

illustrato sul grande schermo i grandi interpreti della nostra commedia, gli italiani sono un coacervo di popoli diversi, non

solo per l’attaccamento a tradizioni e lingue (dialetti) diversi tra loro, ma anche per uno scarso senso di vera unità.

Non so se fosse l'obiettivo del tuo post, ma sei riuscito a scatenare la "nostalgia canaglia" dentro di me, inevitabile per chi appartiene a una generazione che quei film li ha visti e vissuti tutti. In effetti noi italiani abbiamo una passione per il cibo, ed una passione che parte dal basso, dai popolani di basso rango (non a caso la nostra cucina più celebre è fondamentalmente povera, le raffinatezze le lasciamo ai francesi). La tavola è il piccolo piacere che anche il povero può permettersi, anzi forse più del ricco che proprio per la sua posizione sociale non può ingozzarsi di piatti grassi e saporiti ma deve educatamente assaporare piatti dal gusto sin troppo delicato, quasi inesistente.

RispondiEliminaSi, probabilmente il povero può permettersi di mangiare "ignorante" (che dalle mie parti è un modo per dire che non deve badare al galateo), ma di sicuro non può permettersi di farlo tre volte al giorno, men che meno fuori casa. Nonostante ciò i ristoranti sono sempre stranamente pieni, il che mi fa pensare che, visto che la busta paga mediamente è piuttosto bassa, siano in molto quelli che tagliano spese altrove per concedersi il lusso di essere servito a tavola da uno sconosciuto. Personalmente preferisco tagliare proprio i ristoranti per potermi magari permettere qualcosa che sia più duraturo.

Elimina