Qualche volta il rifiuto del cibo non è sintomo del male di vivere, ma una conseguenza del cercare di

adeguarsi a tutti i costi a dei canoni di bellezza che qualcun altro ha deciso per noi. Imporre dei modelli

estetici spesso irraggiungibili è uno dei modi tramite i quali non il singolo, stavolta, ma la società intera

esercita il controllo. Una società surrettiziamente impersonata da un apparato economico che crea i nostri

bisogni e ci indica la maniera per soddisfarli, passando sempre e comunque per il corpo della donna:

anche il mondo maschile ha i suoi canoni di bellezza, ma sono un po’ meno stringenti. Non sto dicendo

che per un uomo brutto la vita sia tutta rose e fiori, ma credo di essere obiettivo se affermo che alcuni

traguardi che per la donna dipendono in primis dalla sua avvenenza sono più facilmente abbordabili da un

uomo a prescindere dal suo aspetto fisico (per esempio in ambito lavorativo).

Le protagoniste di “H2Odio” (2006) di Alex Infascelli sono donne e sono convinto che la stessa storia

incentrata su degli uomini non avrebbe funzionato altrettanto bene, anzi non avrebbe funzionato affatto,

mancando delle premesse psicologiche per rendere tutto plausibile. Perché una cosa va detta: pur con i

suoi numerosi difetti, il film riesce a mio parere a suscitare un reale senso di disagio, e se anche non

intendeva trasmettere chissà quale messaggio o insegnamento, questo ci arriva ugualmente.

Ma veniamo

alla trama. Cinque amiche che vogliono sperimentare un digiuno di una settimana si recano tutte assieme

nella vecchia casa di famiglia di una di loro, Olivia. Lo scopo è non avere distrazioni né tentazioni di sorta

e l’ubicazione della casa, su un’isola in mezzo a un lago, è l’ideale. Anche chi ha poca o nessuna

esperienza intuirà che un digiuno di una settimana è piuttosto estremo, e che assumere farmaci mentre si è

a digiuno è una pessima idea, ma il più grosso problema è che ben presto anche le scorte d'acqua

spariscono, il che ha gravi ripercussioni, anche mentali, sulle ragazze. La situazione degenera alla

rivelazione che quella che sembrava la più convinta a fare questo esperimento, Olivia, è anche la più

provata dall’esperienza: la ragazza è soggetta alla sindrome del gemello scomparso, una condizione che la

porta a isolarsi e a sentire la presenza del fantasma della sorella gemella.

C’è una vaga possibilità che

questa sorella sia solo il frutto di una mente disturbata, ma poco importa: la conclusione tragica (siamo in

un horror) andava pur giustificata in maniera più articolata di un’estemporanea follia senza senso, e la

concomitanza della privazione di cibo e di un trauma irrisolto sembra proprio il movente perfetto.

Basta osservare come la donna veniva raffigurata in molte famose opere d’arte del passato per rendersi

conto che la relazione tra magrezza è bellezza è un fenomeno moderno: nell’antichità le forme ideali

erano morbide e avvolgenti. Negli ultimi anni si sta però affermando una tendenza opposta: sotto l’egida

della "body positivity" si tende a fare un vanto di corpi oggettivamente sovrappeso, anche in maniera

esagerata e poco sana. Mi domando quando e se si troverà mai la corretta via di mezzo fra l’attenzione per

l’immagine e la necessità di avere un corpo sano e in salute, prima che “bello” e “alla moda” (concetti

quanto mai evanescenti e soggetti alla revisione del tempo, da qui il senso delle virgolette).

Ad ogni modo, se essere obesi può essere un vanto per le persone famose o per chi calca le passerelle,

nella vita di tutti i giorni le cose sono ben diverse.

Come l’estrema magrezza, anche l’obesità è spesso un

deterrente alla vita sociale, oltre al fatto che rende difficoltosi a chi ne soffre tutta una serie di gesti che

per i normopeso sono banali e scontati: alzarsi, sedersi, fare le scale, e così via. È un tema spinoso,

imbarazzante, spesso trascurato dal cinema. Ricordo, a memoria, “Precious”, film del 2009 diretto da Lee

Daniels, dove però l’obesità della protagonista è soltanto un fatto accidentale, messo del tutto in ombra

dal fatto che la ragazza è semianalfabeta, abusata, messa incinta e resa sieropositiva dal padre. Forse

accidentale non è il termine giusto, dato che la popolazione nera è in effetti quella più soggetta a problemi

di obesità, almeno negli Stati Uniti, ma ci torneremo su più avanti. So che molti non saranno d’accordo

con quanto sto per dire, ma questo film mi sembra in qualche modo incompiuto: ha fallito nell’intento di

toccare le mie corde più profonde, non mi ha reso davvero partecipe, non mi ha fatto soffrire. Vai a sapere

perché. Forse, semplicemente, la somma delle sfighe di questa ragazza mi ha anestetizzato.

Oggettivamente, resta il fatto che quella della protagonista non è una condizione eccezionale nel suo

ambiente di provenienza, e la sua obesità non è il prodotto di un trauma psicologico come, ad esempio,

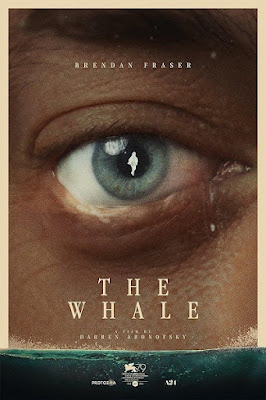

nel caso di Charlie nel lungometraggio di Darren Aronofsky “The Whale” (2022), che con questo film si

riconferma regista straordinario.

“The Whale” è un dramma da camera (è infatti l'adattamento di un'opera

teatrale del 2012 di Samuel D. Hunter) girato in un formato 4:3 che sembra scelto apposta per far

risaltare ancora di più le dimensioni elefantiache del protagonista; un dramma dal sapore apocalittico dove

il sole torna a splendere (non solo in senso metaforico) solo nel lirico finale. Aronofsky sceglie un

Brendan Fraser appesantito dai chili di troppo e, nell’immaginario hollywoodiano, attore fallito e

destinato all’oblio (anche se io trovo che sia ancora oggi uno splendido signore e un ottimo attore e, del

resto, il suo Oscar per questo ruolo parla chiaro), cioè un attore in cerca di riscatto per interpretare un

uomo in cerca di redenzione; e gli regala il ruolo della vita.

La storia di Charlie, diventato obeso a seguito

della perdita del compagno Alan, per il quale aveva abbandonato moglie e figlia, è una lunga riflessione

sul dolore, dove il peso del corpo è la materializzazione del peso dell’anima e, forse, anche di quello della

colpa. Il film naturalmente tocca anche altri temi, in primis quello della solitudine nell’era dei social

media (e qui una considerazione su quanto sia semplice mascherare la realtà sui social ci sta tutta), ma anche la religione e le scelte personali, oltre che la legittimità di riscattare il passato scaricando su altri il peso delle proprie azioni;

mi spiegherò meglio in seguito, ora occorre addentrarsi nella trama.

Charlie vive gran parte della vita sul

divano di casa, da dove tiene le sue lezioni di inglese on-line (rigorosamente a telecamera spenta) e da

dove scambia qualche parola con la sua unica amica Liz, spiaggiato come un cetaceo ingannato dai sensi.

Ma il titolo del film non è un’allusione greve al peso di Charlie, perché la storia è una rivisitazione del

celeberrimo romanzo di Melville “Moby Dick”, dove la lotta vede però contrapporsi Charlie e sua figlia

Ellie, oggi diciassettenne, un’adolescente problematica che l’uomo non vede da quasi nove anni. Appreso

che non gli resta molto da vivere, Charlie tenta infatti un riavvicinamento con Ellie, che però accetta di

passare del tempo con lui solo quando il padre le offre in cambio i 120 mila dollari che ha in banca (in

realtà già messi da parte da tempo e comunque destinati a lei) con i quali l’uomo spera di fare almeno una

cosa buona nella vita.

La guarigione spirituale di Charlie è, come sempre avviene, un processo che

prevede la caduta prima della risalita; lo vediamo quindi vergognarsi del suo aspetto, ingozzarsi a

dismisura e poi vomitare; lo vediamo mostrarsi per la prima volta ai suoi studenti; lo vediamo infine

narrare la morte di Alan e svelare così l’ipocrisia della religione (Alan, la cui famiglia apparteneva a una

setta religiosa, si era suicidato a causa del senso di colpa causato dalla sua omosessualità).

E Ellie? Come

il capitano Achab, che odia il capodoglio perché lo ha ferito e lo vede come l’incarnazione del male,

anche Ellie odia il padre e desidera fargli del male, forse perfino vederlo morto. Nelle parole di Ellie, il

cetaceo “è soltanto un povero, grosso animale” mentre Achab “crede che la sua vita sarebbe migliore se

riuscisse a uccidere la balena, ma in realtà non l’aiuterà affatto”; e la descrizione è perfettamente

sovrapponibile a padre e figlia. La furia di Ellie è la furia di Achab, ma neppure lei trarrà conforto dalla

sofferenza e dalla morte del padre. Perché ci sono certo molti motivi per disprezzare Charlie, ma

altrettanti per amarlo.

Resta, alla fine, un grande interrogativo, ovvero come potrà la psiche già devastata

di Ellie reggere il peso della consapevolezza del sacrificio estremo che il padre ha fatto per lei,

interrogativo che, come i migliori registi sanno fare, Aronofsky consegna a noi poveri e affranti spettatori.

Per concludere in leggerezza, dopo questa immersione nel dramma più totale, voglio ricordare anche il

protagonista di un segmento di “Taxidermia” (György Pálfi, 2006), film grottesco a episodi che approda

nel body horror, di cui avevo già parlato brevemente nel 2019. Di queste tre

storie, che rappresentano tre generazioni non solo nel senso familiare (padre, figlio e nipote), ma anche

storico (la seconda guerra mondiale, il periodo comunista e post comunista) a interessarci è quella

centrale, che vede Kálmán Balatony partecipare ad allenamenti e gare di abbuffata con vomito, a quanto

pare molto popolari nei paesi comunisti – ove la bulimia, disturbo alimentare molto diffuso fra gli

sportivi, viene elevato a sport.

Tutti parlano bene di "The whale", mi viene proprio il desiderio di vederlo anche per la curiosità di vedere Fraser in un ruolo che apparentemente (visti i film che ha girato nella prima fase della sua carriera) non era per niente adatto a lui.

RispondiEliminaIo ho atteso a lungo prima di vederlo, sapevo che sarebbe stato emotivamente impegnativo e così è stato... però merita, assolutamente, e a posteriori non mi viene in mente un altro attore che avrebbe saputo interpretare quel ruolo altrettanto bene.

Elimina